LES CHANSONS DES CHANSONS

Au commencement des temps, l'Australie était une terre plate et sans vie. D'immenses entités descendirent du ciel, vinrent de la mer et émergèrent des entrailles de la terre. Avec leur arrivée, la Création commença et la vie se mit à pulser. En parcourant l'Australie, ces entités façonnèrent la terre de leurs corps, créant des rivières, des chaînes de montagnes et des forêts pleines de vie. Dans tout ce qu'elles touchaient, elles laissaient une part d'elles-mêmes, rendant chaque recoin du monde sacré pour ceux qui savaient regarder. À l'est, Biame atteignit le port de Sydney, façonna son littoral et, son œuvre achevée, se dirigea vers les montagnes, d'où il retourna au ciel. Son chemin façonna le lit du grand fleuve Parramatta, et son adieu à la terre fit surgir les Montagnes Bleues. Le temps commença à s'écouler, et avec lui l'eau du fleuve, des montagnes à la baie.

Les premiers hommes ont commencé à peupler la terre : les Aborigènes. Leurs pérégrinations ancestrales les ont dispersés sur le territoire comme des miettes de pain sur une immense table. Fidèles à la nature nomade de leurs ancêtres, ils sont devenus chasseurs-cueilleurs et, dans une vie sans enthousiasme, ils ont choisi de célébrer leur terre natale en sanctifiant les lieux qu'ils ont appris à reconnaître. Pendant quarante mille ans, ils ont connu et mémorisé chaque recoin de l'Australie, sans cartes ni routes, et en chantant ses histoires, ils ont donné voix aux Songlines. Dans les regards, entre les lèvres, dans la mémoire collective de centaines de populations, ces chants intemporels ont guidé les pas des Aborigènes lors du premier pèlerinage de l'histoire humaine : le Walkabout.

Les Aborigènes se déplaçaient sur les terres inhabitées d'Australie en se promenant. Dépourvus d'écriture, ils s'appuyaient exclusivement sur les traditions orales, apprenant où aller et comment se déplacer grâce à leurs chants. Ils indiquaient où trouver de la nourriture, à quelle période de l'année, comment s'orienter dans le désert et quand se déplacer selon la saison. Les Songlines marquaient la position de chaque arbre, rocher et horizon, vestiges des empreintes de pas des Ancêtres. L'Australie entière, vaste comme l'Europe, a été cartographiée par d'innombrables chants pendant des dizaines de milliers d'années, créant un lien vertigineux entre la terre et ses habitants. L'arrivée des colons anglais, à la fin du XVIIIe siècle, a anéanti cette culture en l'espace de deux siècles seulement. Aujourd'hui, avec les Aborigènes, même les traces invisibles des Songlines disparaissent. Les contes anciens se sont flétris en mots dispersés et décousus, mais ce qui reste a encore un pouvoir de suggestion et certaines traces ont heureusement survécu.

LA VOIE DE L'OCRE

Les Arabanas étaient un groupe tribal établi au nord de l'actuelle métropole d'Adélaïde, capitale de l'Australie-Méridionale.[1] Ils vivaient sur un territoire riche en ocre, une matière utilisée comme pigment dans les peintures rupestres, en médecine et à des fins cérémonielles. L'ocre était échangée avec les populations proches et lointaines, et au fil du temps, une ligne de chant s'est développée, traversant le pays du sud au nord. Cette route commerciale serpentait à travers l'Outback, ce gigantesque désert situé au centre de l'Australie, échappant à des températures qui avoisinent les 10 degrés en été et offrant une voie fiable sur trois mille kilomètres, jusqu'aux confins du nord.

La Voie était chantée depuis quarante mille ans et, en 1860, elle fut traduite par des interprètes à John McDouall Stuart, un aventurier écossais. S'appuyant sur les connaissances acquises auprès des autochtones, Stuart se lança dans une série d'aventures qui culminèrent avec la traversée du pays, devenant ainsi le premier explorateur occidental à pénétrer au cœur du désert et à atteindre les rives de l'océan Indien. Ce fut un tournant pour l'Australie moderne. Grâce aux informations de Stuart, le chemin de fer et les lignes télégraphiques furent construits. Adélaïde et Melbourne disposaient enfin d'une liaison directe avec Darwin et son port sur la côte asiatique.

Avant cela, il fallait faire le tour complet de l'Australie. Difficile de comparer avec l'Europe, mais si l'on ne considérait que les distances, cela signifierait qu'entre Lecce et Oslo, il n'y avait pas de routes, seulement un territoire sans limites et sans repères évidents, et que la seule façon de passer de l'un à l'autre était de contourner le continent en naviguant par la Méditerranée, le détroit de Gibraltar et enfin en remontant la côte ouest jusqu'à destination. Les distances de l'Australie sont impressionnantes et les saisir exige un effort d'imagination considérable. On peut aussi redécouvrir les sillons laissés par Stuart et la ligne de chant de l'ocre en reliant des points éloignés sur la carte et en mettant en place une logistique méticuleuse pour affronter l'indifférence du désert. Seule la marche permet de se rendre compte des immensités que les populations nomades ont embrassées ; c'est donc en marchant, entre mai et septembre 2023, que j'ai tenté de les expérimenter.

RODAGE

Je suis arrivé à Adélaïde après une longue épreuve. J'avais quitté Sydney, à pied, un mois plus tôt, afin d'entrer progressivement dans les ordres de grandeur australiens avant d'affronter le désert. Sydney se trouve à l'est des Montagnes Bleues, au-delà desquelles, sur des centaines de kilomètres, des champs de blé, d'orge, de lupins et de lentilles rivalisent pour repousser l'horizon toujours plus loin. Les villes s'étaient peu à peu réduites à des villages isolés, puis à des centres habités de quelques dizaines d'habitants.

Les premières semaines me rappelèrent le voyage à travers la pampa argentine. De vastes étendues de terre carrée et des pâturages à perte de vue, peu d'animaux à quatre pattes, encore moins d'hommes, et tant de ciel. Les estancias d'Amérique latine étaient désormais appelées stations, un nom différent qui raconte la même histoire de colons obstinés, dévoués à l'élevage de moutons et de vaches. Une seule route s'étendait jusqu'au bout de la ligne de mire avant de disparaître. Cette fois, cependant, pas de silhouette imposante des Andes pour dicter les limites. Les troncs blancs des eucalyptus les avaient remplacés et, dans le bruissement de leur feuillage, les oiseaux lançaient leurs cris. J'appris à reconnaître le rire du kookaburra et le cri éthéré de l'oiseau boucher, le trille des perroquets verts et l'éclat blanc des cacatoès. La monotonie du paysage mettait en valeur ses sons et ses mouvements, et me laissait penser que les Songlines s'en étaient peut-être inspirées pour donner une voix au monde connu.

Au cours des 1 400 kilomètres séparant Sydney et Adélaïde, j'ai remarqué un élément récurrent : chaque village possédait un bureau de poste minimal. Parfois, la même station-service, indispensable pour les véhicules s'aventurant sur ces routes interminables, servait de point de réception et de distribution du courrier. C'était un détail important, car lors de la suite du voyage, je pouvais envoyer de la nourriture aux points de passage. Même avec Ezio, la poussette qui transporte tout ce dont j'ai besoin, il n'aurait pas été possible de transporter suffisamment de provisions pour traverser tout le désert.

PRÉPARATIFS FINAUX - AVEC SOUFFLE PORTANT

Adélaïde était la dernière grande ville que je traverserais. Après elle, Darwin. Trois mille kilomètres les séparaient, avec une seule ville importante au milieu, Alice Springs, la capitale du désert, seulement vingt mille habitants, mais, surtout, un supermarché où faire ses courses. D'Adélaïde à Alice Springs, il me faudrait deux mois et demi, à raison de 40 à 45 kilomètres par jour – dix heures, pauses comprises. Je comptais environ un jour de pause tous les dix. La durée du visa me laissait peu de marge et, pour profiter de l'hiver et éviter les dix degrés des autres saisons, je continuerais à un rythme soutenu.

Je décidais à table ce que je mangerais pendant les prochains mois, à chaque déjeuner et dîner. La praticité et l'apport énergétique étaient importants, le goût secondaire. Pour le déjeuner, j'achetais six kilos de riz et de quinoa, pour le dîner deux kilos de lentilles et deux kilos de protéines végétales. J'avais fait le plein de flocons d'avoine, de lait en poudre et de cacao pour le petit-déjeuner, et pour les collations, de fruits secs, de miel, de beurre de cacahuète et de chocolat. Des sacs de fruits et légumes lyophilisés compenseraient au moins en partie le manque de légumes frais.

Il était imprudent de me fier à ce que je trouvais en chemin, alors je suis parti avec l'idée que je n'achèterais presque rien pendant les prochains mois. Ezio pesait plus de cinquante kilos lorsque nous avons pris la route vers les environs d'Adélaïde. Outre la nourriture, il emportait une dizaine de litres d'eau, ce qui, par temps hivernal, équivalait à cinq ou six jours d'autonomie ; une petite pharmacie, équipée de pansements et de remèdes contre le venin de serpent ; des pièces détachées, un panneau solaire pour recharger les appareils électroniques, un réchaud à gaz et à essence avec leurs réservoirs. Le mois de mai touchait à sa fin lorsque nous avons entrepris de suivre les traces de Stuart dans le désert et en nous-mêmes.

La route s'éloignait de la côte, en direction du nord-est, en direction des Flinders Ranges, une chaîne de montagnes basses qui s'étend sur 400 km au nord. Stuart s'en servit comme point de repère initial pour s'aventurer dans les vastes étendues inconnues des régions plus éloignées. La présence des montagnes tempérait le climat, protégeant la région des extrêmes de l'intérieur. Les eucalyptus étaient encore luxuriants et, le matin, la tente était humide. Je croisais presque une colonie humaine par jour, mais à mesure que j'avançais, les signes de présence humaine se raréfiaient. Pendant de longues heures, le seul signe tangible de présence humaine fut la route sur laquelle je marchais. Je réussis à maintenir mes provisions, mais l'attente du désert devint inquiétante. J'attendais avec appréhension de le confronter.

Je me souvenais d'une promenade dans le désert d'Atacama, au Chili, un an plus tôt. J'en avais tiré une leçon : se connecter à sa dissolution prend des jours, parfois des semaines. Plus on reste dans le désert, plus on peut creuser profondément. Se connaître soi-même est une sensation vertigineuse et, parfois, dans un renversement inattendu des perspectives, la nostalgie se détachait de son foyer pour envelopper le temps passé à l'intérieur de l'Atacama. Ses espaces immobiles évoquaient des idées d'infini, de mort, de Dieu, de beauté, de silence. Rien d'autre ne pouvait résider parmi ces pierres grises. Tels des gardiens éternels, ils offraient le miroir où observer ses propres fragilités : celles de l'homme en tant que figurant et de l'humain en tant que mortel.

PISTE D'OODNADATTA

Il me fallut trois semaines pour atteindre la lisière du désert. La route s'arrêtait brusquement au village de Marree, une vingtaine d'habitants en tout, laissant un chemin de terre pour me guider. La station-service était un petit trou mal éclairé qui proposait de la nourriture arrivée des semaines plus tôt par le dernier camion. Les prix étaient prohibitifs et le choix très limité. L'arrière-boutique était consacrée aux pièces détachées pour voitures, motos et vélos : chambres à air, produits anti-crevaison, quelques vis, quelques chiffons cellophane. Près de la caisse étaient exposés quelques articles touristiques, parmi lesquels des cartes postales défraîchies et des autocollants. L'un d'eux disait : « Où diable est Marree ? »

J'ai souri un instant, puis mon regard a été attiré par un patch vert à bordure jaune, du genre qu'on coud sur un sac à dos pour lui donner un interrupteur lorsqu'on essaie d'engager la conversation. Le patch était une inscription simple, avec des chiffres écrits en minuscules en dessous. L'inscription : PISTE D'OODNADATTA. Les chiffres : WILLIAM CREEK 204 - OODNADATTA 406 - MARLA 613. Un pincement au cœur m'a pris. Ces chiffres représentaient des distances, la distance que je devrais parcourir au cours des prochaines semaines pour aller d'un point à l'autre de la piste, rien de plus que des noms sur une carte. Le kilométrage était calculé à partir de l'endroit où je me trouvais à ce moment-là, la ville de Marree, point de départ de la piste d'Oodnadatta.

La piste d'Oodnadatta est l'itinéraire qui a subi le moins de modifications par rapport à celui emprunté par Stuart il y a cent cinquante ans. Elle représente en réalité la partie la plus authentique, la plus difficile, la plus immersive et la plus aliénante de l'Explorer's Way, la route qui retrace les pas de l'explorateur à travers l'Outback. Quelques années après l'entreprise de Stuart, le télégraphe et le train à vapeur apparurent le long de la voie, favorisant le développement de quelques modestes gares pour exploiter la ligne de chemin de fer. Ce sont des migrants afghans, entre autres, qui construisirent les voies ; et ce sont eux qui introduisirent les chameaux en Australie. L'environnement aride leur était favorable et ils furent rapidement largement utilisés pour le transport de marchandises sur les pistes désertiques. La ligne de chemin de fer fut plus tard baptisée « The Ghan », en hommage à la contribution afghane à sa construction.

Le train a fonctionné pendant un siècle, jusqu'en 1980, date à laquelle il a été déplacé vers l'ouest, le long de l'actuelle Stuart Highway, le serpent d'asphalte qui relie Adélaïde à Darwin par la voie la plus directe. Le déplacement de la ligne a entraîné la mort des gares : privées de travail, les habitants ont fui ces environnements hostiles et isolés. Seules deux villes ont survécu au déclin : William Creek et Oodnadatta, les noms que la tache verte séparait de plus de deux cents kilomètres.

D'après les informations de ceux qui s'y étaient aventurés en véhicules tout-terrain, j'avais une idée de l'état de la piste et je doutais de pouvoir maintenir le rythme soutenu jusque-là. Dans ma tête, deux cents kilomètres se sont transformés en cinq jours de marche, peut-être six. Entre les deux, le néant anthropique. Aucune infrastructure, hormis quelques épaves rouillées de la voie ferrée, aucun ravitaillement. Trois fois, deux cents kilomètres à la fois, il n'y aurait que la piste, le désert et Ezio. Le monde se réduirait au présent et ce dont j'avais besoin se réduirait au point de ne tenir que dans une poussette. Les choses commençaient à devenir sérieuses.

La veille du départ, j'ai joué aux dés avec des gars rencontrés au village, des migrants contemporains venus d'Italie, du Chili et d'Argentine. Dans le conteneur servant de cuisine, vin espagnol et vin rouge nous accompagnaient autour de la table de la fortune. Nous avons tenté notre chance tandis que la nuit allongeait les heures ; lorsqu'elles étaient sur le point de se réduire, nous nous sommes endormis. Le sac de couchage m'a accueilli généreusement, comme toujours, mais j'ai peu dormi, comme cela arrive souvent à la veille de départs importants.

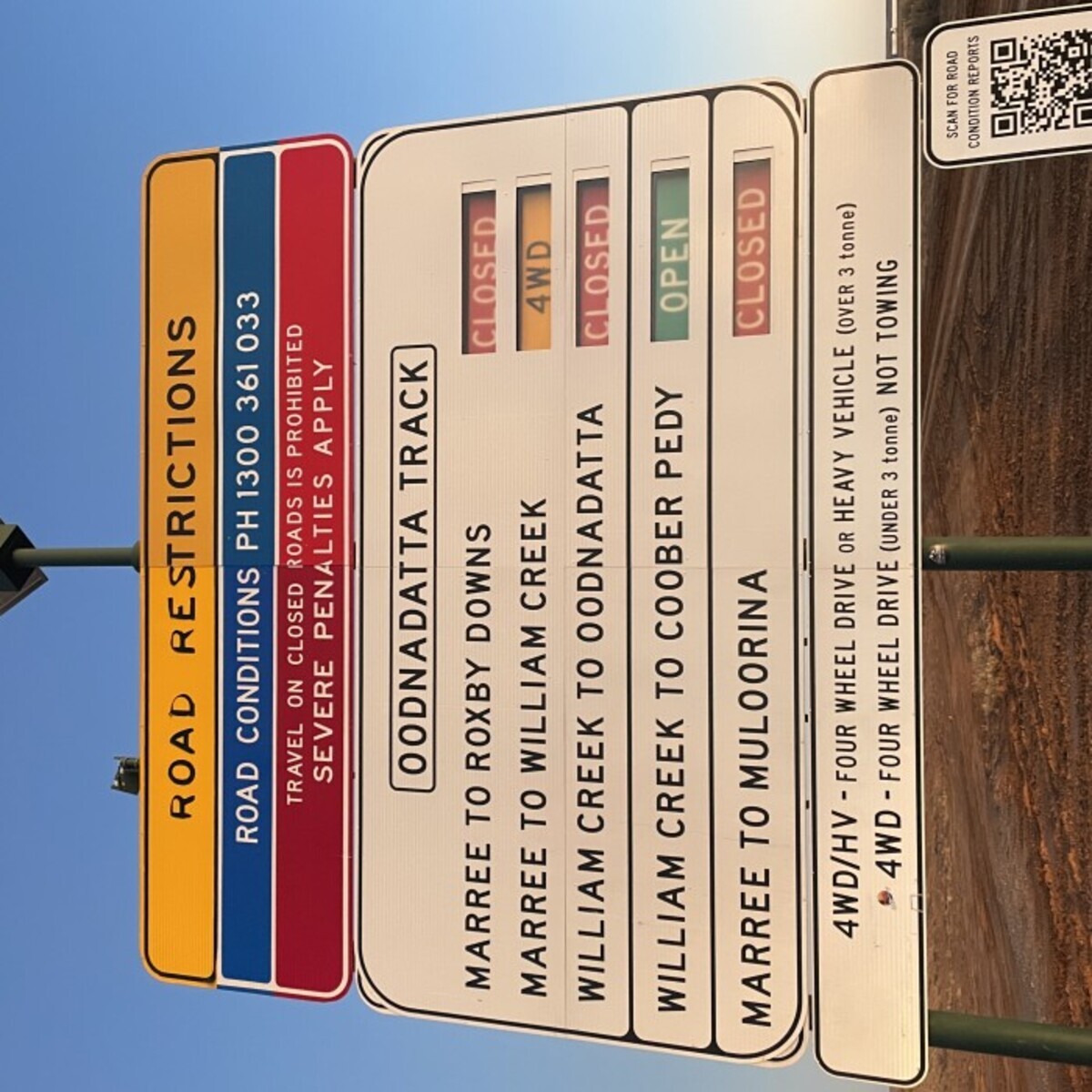

Pour profiter pleinement de la lumière du jour, le réveil fut réglé à cinq heures et demie du matin ; une demi-heure plus tard, j'étais sur la route. Passé le village, la ligne d'asphalte disparaissait dans la terre fine. Un grand panneau, à cheval dessus, annonçait de manière alarmante que la piste était fermée, tandis qu'à l'est, l'aurore colorait les premières heures du jour de rose et d'orange ; aucune ombre ne nous séparait du soleil.

À L'INTÉRIEUR DU SILENCE

Je partis résolument vers le nord, commençant à observer et à noter mentalement l'état de la route. Je pensais justement que les histoires, comme d'habitude, avaient exagéré les difficultés du parcours, quand Ezio ralentit soudain sur le côté droit, comme retenu par une force invisible. Je portai mon regard sur le côté, le guidant vers la roue : crevée ! La pointe acérée d'un spinifex dépassait du pneu. Le sol était un mélange de boue séchée, d'arbustes et de croûtes de sel qui dissimulaient des menaces sous sa carapace dure. Après le remplacement, il restait deux chambres à air pour les roues arrière et deux pour les roues avant ; parmi les pièces de rechange, il y avait aussi des rustines et de la colle à pneu, donc pour le moment, je pouvais être tranquille ; mais le fait d'avoir crevé après seulement deux kilomètres était un signe décourageant.

Le premier jour sert à calibrer les estimations faites à table : que faire si elles sont erronées ? Revenir en arrière exige de l'humilité, au moins autant qu'avancer exige du courage et de la confiance. Une crevaison, dans un environnement comme le désert, oblige à se réveiller et à poursuivre avec une extrême prudence, les muscles tendus et le regard errant d'un côté à l'autre de la piste comme si elle s'était soudainement transformée en un lit de verre brisé. Au fil des semaines, Ezio allégeait le poids de la nourriture, exerçant ainsi moins de pression sur les roues et diminuant ainsi le risque de crevaison. Cependant, cela se faisait lentement, au rythme d'un demi-kilo par jour ; l'eau pouvait être considérée comme constante car il fallait la remplir à chaque station.

Je pensais à tout cela pendant que je gonflais la nouvelle chambre à air, et je le répétais chaque matin, comme une litanie, pendant les semaines suivantes, en mettant à jour les fournitures qui me restaient, le poids qu'Ezio portait, et chaque petite variation qui me donnait quelque chose pour contrer la pression que le désert exerçait sur mon esprit et mon corps.

Le reste de la journée s'est déroulé sans problème. Vers 16 heures, le GPS indiquait quarante kilomètres, un chiffre raisonnable. Je me suis mis à la recherche d'un endroit pour camper et une colline couverte de rochers m'a semblé idéale. Le dernier effort de la journée fut la montée cahoteuse jusqu'au sommet. Je n'avais pas calculé le terrain accidenté et dégager les rochers devant Ezio a pris plus de temps que prévu. Arrivé au sommet, la vue était sensationnelle.

Le paysage était d'une banalité absolue, dépourvu de hautes montagnes et de couleurs vives. Pourtant, la sueur de la journée et, finalement, la colline, avaient enveloppé ces rochers sombres d'une aura de beauté. L'effort avait voilé leurs yeux et le monde qu'ils observaient semblait avoir acquis une signification et une tranquillité inexistantes ailleurs. Derrière la colline, au sud, une bande de terre aux bords surélevés suggérait l'origine de ce pèlerinage insolite. De l'autre côté, le sentier disparaissait derrière une autre bosse, dévoré par le sol. Le lieu n'avait ni nom, ni numéro pour indiquer officiellement sa position par rapport à Marree. Même en le décrivant en détail ou en montrant une photo, cet endroit serait introuvable pour quiconque tenterait de l'atteindre ; et même pour ceux qui en connaissaient les coordonnées géographiques exactes, il resterait inconnu, car arrivé là, fatigué par la marche, j'étais dans l'état d'esprit propice pour m'arrêter et l'apprécier. J'aimais à penser que j'étais probablement le premier à me réjouir de ce coin insignifiant du monde.

UN NOUVEAU DÉSERT

La quantité de fleurs qui poussaient au bord du sentier était impressionnante. J'ai vite appris à les reconnaître, même si je ne connaissais pas leurs noms. Le jaune et le violet étaient les couleurs dominantes, puis le blanc et le rouge. Il y avait une fleur à la corolle rose et verte en forme de rosette, au cœur jaune, et son toucher laissait la délicate sensation froissée du papier de soie au bout des doigts. Un arbuste aux épines vertes et charnues arborait un pompon jaune sphérique semblable à un mimosa, tandis qu'à ses pieds, les pâquerettes avaient pris feu au centre de leurs pétales et répandaient un parfum d'arbre à thé exagérément intense pour leur petite taille. Je les cherchais des yeux, surtout l'après-midi, quand j'étais plus fatigué, et que j'avais l'impression de retrouver des amis que je venais de rencontrer. Prendre rendez-vous avec elles n'avait aucun sens : elles apparaissaient soudainement, à quelques pas, secouant la tête au gré du vent.

Les heures s'étiraient et les jours prenaient une densité oppressante, se brouillant et se séparant selon le degré de concentration. Était-il utile de les distinguer ? Parfois, il semblait que non ; en fait, les prendre en compte provoquait une sensation de fatigue ; mais ne pas le faire revenait à devenir fou, perdu dans un temps informe et sans langage. Le lac Eyre apparut quelques heures à l'aube du troisième jour ; ou était-ce le crépuscule du quatrième ? La nuit où je campai devant, un long hurlement fit trembler la nuit, suivi d'échos lugubres. C'était le salut des dingos, les chiens sauvages et libres du désert. Pourquoi y a-t-il un lac dans le désert ? Et comment expliquer les fleurs ?

L'Outback est une terre de contrastes. Bien que sa surface soit inhospitalière, à des milliers de mètres sous terre se trouve l'un des plus grands aquifères artésiens de la planète : le Grand Bassin Artésien. Il s'agit d'une réserve d'eau douce créée il y a des millions d'années à partir d'une mer intérieure dans ce qui est aujourd'hui l'Australie. Les réservoirs souterrains contiennent des milliards de litres d'eau et sont réapprovisionnés chaque année par la saison des pluies qui frappe les régions tropicales du nord. L'eau s'infiltre sur des kilomètres à travers le sol perméable et finit dans le lit du bassin artésien. À certains endroits, des remontées d'eau alimentent des sources : c'est ainsi que la vie survit dans ces zones meurtrières. C'est grâce à ces sources que les Aborigènes ont pu établir la ligne de chant ocre, notant verbalement la position de chacune d'elles ; et c'est grâce à elles que Stuart a pu traverser le désert pour la première fois.

Le lac Eyre n'est plus aujourd'hui qu'une croûte de sel impropre à la vie, témoin d'une mer éteinte. Les réserves d'eau sont enfouies à deux mille mètres de profondeur et il est rare d'y voir une source active. Pourtant, je peux m'estimer chanceux. Ces dernières années, la saison des pluies a été particulièrement abondante et, du nord, les torrents sont venus baigner le cœur de l'Australie. Pour une fois, paradoxalement, le changement climatique a favorisé la vie.

SANS PAUSES

Au fil des jours, la solitude accentuait ce sentiment d'aliénation. Mon moral commençait à osciller et, par moments, il me semblait que la distance restante était trop grande. Le découragement pesait sur ma poitrine, sachant que rien ne pouvait me distraire. Je marchais dans l'Outback depuis des mois et je n'avais pas encore parcouru la moitié du chemin. Atteindre Darwin me semblait trop loin. Des mois. Il me restait encore trois mois. La surface de la piste était devenue irrégulière et rendait la progression lente et pénible. Le vent, inattendu, contribuait également, rappelant étrangement les violentes rafales de Patagonie, poussant constamment à contre-sens. Pas un seul jour ne soufflait en ma faveur.

Je suis arrivé le soir épuisé, les muscles lourds, et une fois mon campement choisi, j'ai dû être sur mes gardes pour vérifier la présence d'araignées ou de serpents venimeux. Un jour, alors que je posais la bâche sur la tente, une araignée velue, grosse comme la paume de ma main, est apparue, courant nerveusement. C'était répugnant. J'ai essayé de la déplacer avec une branche sèche, mais elle a glissé sans se laisser intimider et, avec une horreur extrême, a disparu sous le bassin. Impossible de la débusquer. Des images troublantes la projetaient écrasée et ensanglantée sous mon dos, ou attendant la complicité de l'obscurité pour se glisser près de la seule source de chaleur à proximité : mon corps humain étendu sur le ventre. Cette seule pensée me faisait frissonner. Garder son imagination sous contrôle est particulièrement difficile lorsqu'on est fatigué, seul et dans un environnement hostile. Mais précisément parce que j'étais seul et dans un environnement potentiellement mortel, je ne pouvais pas me laisser abattre par le désespoir.

Après cinq jours de marche, la piste redevint asphaltée sur mille mètres. J'arrivais à William Creek, le premier avant-poste sur la piste d'Oodnadatta. Les seuls bâtiments étaient un pub, flanqué d'une pompe à essence et d'un hangar à avions à hélices. En raison de l'isolement, ces endroits disposent d'une piste charter. Les avions servent au ravitaillement, aux secours d'urgence des personnes perdues dans le désert qui parviennent à envoyer un signal de détresse et, dans certains cas, même au tourisme. J'ai vidé deux litres d'eau froide et me suis régalé d'une délicieuse tourte à la viande, la pâtisserie australienne typique. Il m'a fallu deux bonnes heures pour charger le GPS ; puis il était temps de reprendre la route.

UNE MÉTHODE EST NÉCESSAIRE

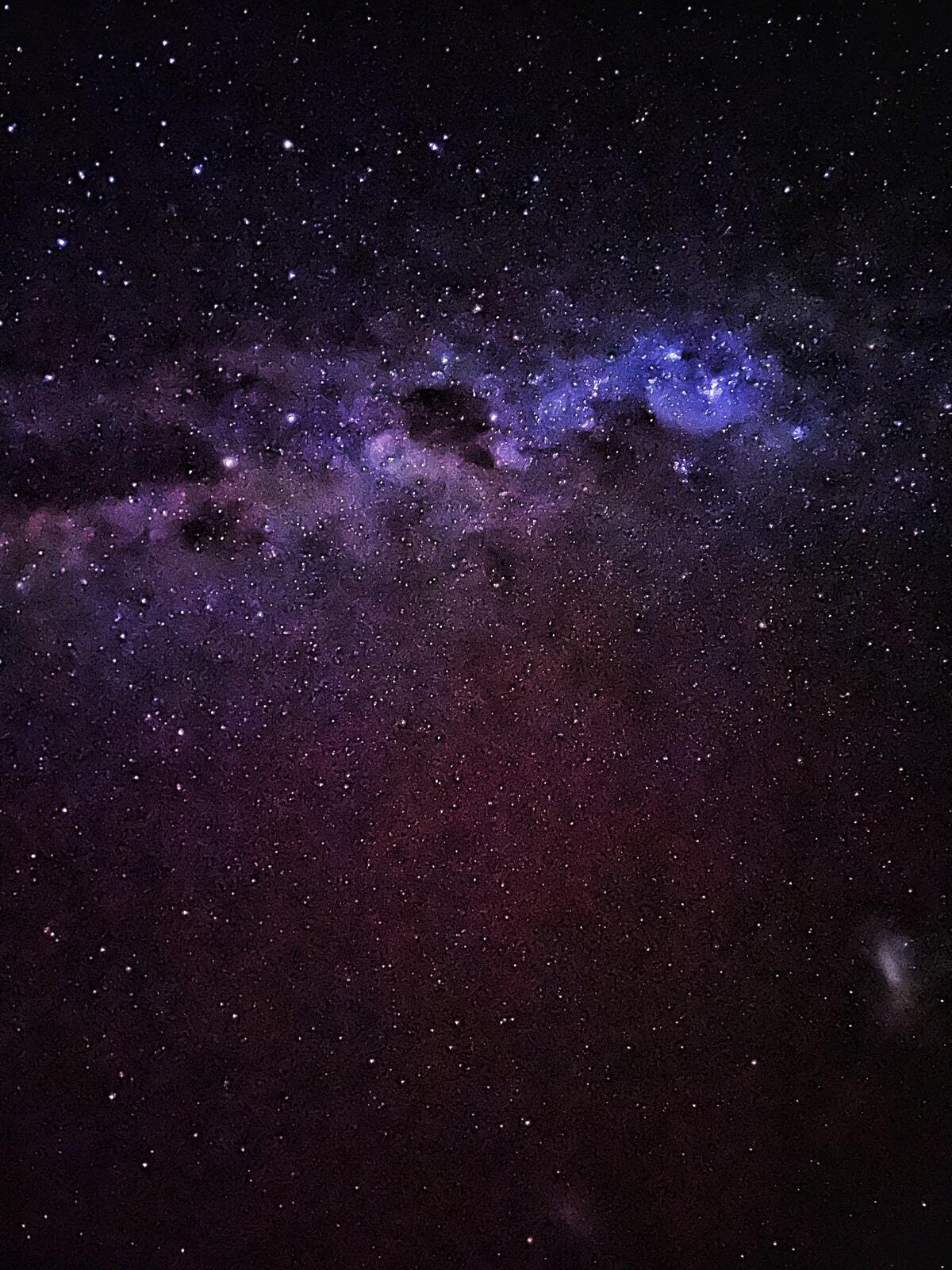

Je n'avais parcouru qu'un tiers du parcours, mais la déconnexion semblait durer depuis des semaines. Il m'a fallu dix jours supplémentaires pour le terminer et retrouver une lueur d'humanité : une route goudronnée, quelques panneaux de signalisation, un camion de temps en temps. La connexion internet était toujours absente, laissant place au dialogue intérieur. J'ai compris qu'il me fallait une méthode pour ne pas perdre la tête et la concentration. Le défi est devenu d'enchaîner les kilomètres selon un plan établi : des pauses régulières, aucune variation et une concentration sur l'immédiat, les étapes d'ici à une semaine. J'ai momentanément mis de côté l'idée d'atteindre Darwin et je suis finalement entré dans le désert, savourant la route jour après jour. Mon esprit vagabondait, rêvassant d'histoires et de voyages dans les moindres détails. Mais il est aussi devenu naturel de faire taire mes pensées, de laisser mes jambes aller d'elles-mêmes et de contempler le ciel bleu clair pendant des heures, de me vider l'esprit et de tenter de l'imiter.

C'étaient des moments de paix absolue qui donnaient envie de vivre éternellement en plein air, de dormir sous une tente et de manger en contemplant l'horizon depuis le bord de la route. Me tenir debout sous le ciel immense me remplissait de joie. Un puissant sentiment de liberté palpitait dans l'air, car j'avais enfin atteint un équilibre. Le désert était entré en moi. Il avait creusé un trou, puis suggéré comment le combler : pour remonter l'abîme, il fallait lâcher prise sur les choses et les gens, et retrouver les fragments d'identité que l'on croyait si étroitement liés qu'il était impossible d'y renoncer. Pourtant, on peut couper les racines. De la désorientation initiale, on passe à l'angoisse due au manque de repères, les couleurs prennent des tons sombres ; mais après s'être perdu, on se retrouve et on constate que même si tout a changé à l'intérieur, les choses à l'extérieur se déroulent toujours de la même manière. Se libérer des récits qui ont façonné son identité nous rapproche de son essence. La liberté est telle que, si l'on le veut, il est peut-être même possible de revenir en arrière. Le temps seul connaît la réponse ; et il n'a pas encore voulu me le dire.

Les mois restants se sont écoulés lentement, nous tenant compagnie, Ezio et moi. Nous avons marché encore des milliers de kilomètres et fait un détour de deux semaines pour rendre hommage à Uluru, le monolithe sacré des Aborigènes, gardien des mythes et légendes de la création. Arrivés à Alice Springs, nous nous sommes reposés quelques jours. Le temps du visa s'écoulait inexorablement. Vers le nord, nous avons fêté vingt mille kilomètres et trois ans de route, loin de chez nous. La nostalgie accompagnait nos pas, enfin en silence, acceptant sa place dans le choix de faire le tour du monde à pied. Darwin était un cadeau tant attendu, sans surprise, comme ces récompenses obtenues après un effort si intense qu'il en a ôté jusqu'au désir. Nous avons touché l'océan Indien avec nos mains, nos chaussures, nos roues et nos pieds. Nous l'avons vu s'aplatir et laisser place au ciel, mêlant les bleus à un horizon lointain. Nous avions traversé le désert australien. Et après six mois et six mille kilomètres, le voyage en Australie prenait fin.