Nous avons rencontré Nicolò Guarrera et Ezio, son fidèle compagnon de voyage, au bout de la Patagonie, après des milliers de kilomètres parcourus à pied sur la Carretera Austral. Un voyage commencé il y a des années avec deux grandes ambitions : la première, avant tout, est de faire le tour du monde à pied ; la seconde, d'ajouter la lenteur nécessaire au voyage, pour pouvoir savourer la sensation de tant de route.

Laissons-nous transporter dans cet immense coin d'Amérique du Sud par le carnet de voyage de Pieroad.

Patagonie : entre imaginaire et frontières réelles

Qu'imaginez-vous si je vous dis la Patagonie ? Fouillez dans votre mémoire, associez les fragments de rumeurs aux images colorées d'émissions d'aventure perdues dans le temps. Que trouvez-vous ? Où avez-vous été catapulté ?

La Terre est ronde, mais si on la trace sur une carte, l'Europe au centre, elle semble avoir deux angles. L'Australie, à quinze mille kilomètres de l'Italie, en bas à droite, et la pointe de l'Amérique latine à l'opposé, un appendice de terre qui s'avance vers le sud pour toucher l'Antarctique : la Patagonie. Deux moitiés lui donnent sa forme : l'Argentine à l'est, blottie sur les plages de l'océan Atlantique, et le Chili qui s'étend derrière, dos à dos, face au Pacifique et au dernier coucher de soleil de la journée.

Deux routes la traversent, des sentiers légendaires qui ont le pouvoir de vous faire briller les yeux par le sentiment de liberté qu'ils évoquent. En territoire argentin court la Ruta 40, véritable colonne vertébrale du pays, reliant la frontière avec la Bolivie à la Terre de Feu. Au Chili, la Ruta 7, moins connue, serpente sur 1 247 km de Puerto Montt à Villa O'Higgins, alignant des pueblos microscopiques si isolés qu'on dirait que le temps s'y est arrêté, sirotant un maté fumant. Les Chiliens l'appellent Carretera Austral : la route du bout du monde.

Des centaines de voyageurs le parcourent chaque année en moto ou à vélo, certains en auto-stop, d'autres en voiture de location. Rares sont ceux, voire aucun, qui l'ont vécu à pied, la façon la plus lente et la plus humaine de se déplacer. Cette année au moins, il semble que nous soyons les seuls, Ezio et moi, un Italien et sa poussette, à entreprendre un tour du monde à pied. Un rêve de 30 000 km et cinq ans qui, à mi-chemin, nous a conduits ici même, aux portes de la Carretera Austral, guidés par les conseils passionnés de dizaines de personnes.

Mais qu'est-ce qui rend la Patagonie chilienne si spéciale ? C'est un lieu isolé, où le lien avec la nature et les gens est plus fort qu'avec Internet. Sur une superficie légèrement inférieure à celle de l'Italie, dix-sept parcs nationaux protègent onze millions d'hectares, préservant des dizaines d'écosystèmes totalement différents les uns des autres et uniques au monde. Les forêts de Patagonie abritent une biodiversité gigantesque et capturent trois fois plus de dioxyde de carbone que la forêt amazonienne. Les Andes plongent dans l'océan, créant un mystérieux labyrinthe de fjords, et des glaciers inexplorés donnent vie à des cascades, des lacs et des rivières aux couleurs irréelles. Deux petits Antarctiques se dressent entre terre et mer : les Champs de Glace, les plus grands glaciers de la planète, aussi vastes que le Molise et la Sardaigne. Et ce n'est qu'un début.

Trois mois pour atteindre le bout du monde : le voyage

Je ferme les pages du Passeport des Parcs Nationaux et cesse de rêver un instant. Le petit livre à la couverture rouge foncé rassemble ces informations et d'autres sur la route que je m'apprête à emprunter. Je l'ai feuilleté avant de partir, j'aime bien étudier l'itinéraire avant de m'aventurer ; mais maintenant, il est temps de partir. Je suis à Puerto Montt, au-dessus du panneau indiquant le kilomètre zéro de la Carretera Austral. J'ai trois mois pour la parcourir, le temps d'utiliser mon visa chilien. Direction ? Le village de Villa O'Higgins, sept cents âmes entre montagnes enneigées et lacs, à la frontière avec l'Argentine. Nous marchons vers le sud.

En quittant la ville, les premiers parcs nationaux de la Carretera Austral commencent à apparaître. Le Pumalin a une histoire incroyable. Un entrepreneur et naturaliste américain, M. Douglas Tompkins, tombe amoureux de la Patagonie dans les années 90 et, après avoir vendu les parts de l'entreprise qu'il avait créée, commence à acheter des terres entre le Chili et l'Argentine. Son objectif est de les protéger d'une exploitation inconsidérée : mines, exploitation forestière et agriculture intensive détruisent ces régions. Les habitants ne lui font pas confiance et l'entravent par tous les moyens. Ils ne comprennent pas ce que ce gringo est venu faire : acheter leurs terres et les laisser là ? Ne rien en faire ? Quelque chose cloche. La situation devient claire quelques années plus tard, lorsque Tompkins réunit les propriétés acquises dans différentes réserves naturelles, offrant la possibilité de les visiter à toute personne intéressée. Par son action, il démontre que la nature intacte n'est pas seulement une ressource à consommer, mais un monde à cultiver et à partager. Et ce n'est pas tout. Au début des années 2000, Tompkins décida de faire don de tous ses achats à l'Argentine et au Chili, dans les limites des frontières, en échange de l'engagement de ces États à créer des parcs nationaux. Il s'agissait de la plus grande donation foncière privée de l'histoire, d'une superficie équivalente à celle de la Sicile, pour ainsi dire.

Le parc national de Pumalin est l'un des vestiges de cet héritage et compte aujourd'hui des campings et des dizaines de sentiers de randonnée. J'en ai parcouru plusieurs, le plus impressionnant étant l'ascension du volcan Chaitén. Depuis son sommet, explosé lors d'une éruption dévastatrice il y a quelques années, on peut admirer toute la Patagonie, jusqu'à l'océan Pacifique. Le cratère ressemble à un tableau de Dalí, un désert de sable d'où émergent des troncs noirs et élancés, vestiges de l'éruption. À l'intérieur du cratère, la pluie a formé une lagune, contrastant fortement avec l'environnement aride et sec.

En continuant vers le sud, le paysage change. C'est la région la plus pluvieuse du Chili, une végétation luxuriante sert de toile de fond à des montagnes solitaires aux sommets enneigés. Septembre vient de commencer et c'est encore l'hiver, ce sont des jours pluvieux. Je suis bien équipé : une veste Valdez rouge feu me protège de l'eau pendant plusieurs heures. Elle est lourde au toucher, elle protège donc aussi du froid et du vent, sans pour autant créer de couche de condensation. Quel bonheur d'être protégé de l'eau extérieure et de se retrouver trempé de sueur ! Une poche intérieure contient mon téléphone, je le porte sur moi pour compter mes pas : le compteur affiche seize millions. La veste est assortie d'un pantalon de pluie, lui aussi très respirant. Le seul point faible, ce sont les chaussures. Le compromis est entre imperméabilité et ajustement : je pourrais porter des chaussures de randonnée pour éviter de me mouiller les pieds, mais ce faisant, je sacrifierais l'amorti du caoutchouc souple. Je marche quarante kilomètres par jour sur l'asphalte, la solution serait un massacre pour les articulations. Je pousse un soupir de résignation. Au moins mes pieds peuvent sécher.

Je quitte la région de Los Lagos pour entrer dans la suivante : Aysen. Le Chili est une très longue bande de terre – 5 000 km à vol d'oiseau entre les extrémités nord et sud – mais sa largeur moyenne est de deux cents kilomètres. Les régions se succèdent du nord au sud ; elles ont donc été numérotées pour faciliter leur classement. Aysen est la onzième, et Los Lagos, d'où je viens, est donc la dixième. Dans cette dernière région, la Patagonie est surnommée « la Verte », en raison des pluies constantes qui arrose le pays à chaque saison de l'année. Je demande autour de moi si la Patagonie a aussi un surnom pour Aysen, mais la réponse est non. À nous de lui rendre justice et de lui trouver un surnom.

Villages et réunions

Les pueblos sont vraiment minuscules, la plupart ne comptant que quelques centaines d'habitants. L'un d'eux est Puyuhuapi, sur les rives du fjord du même nom. La météo annonce de la pluie toute la semaine, alors je décide de m'arrêter et d'attendre que les nuages se dissipent. Avant de partir, mes amis m'avaient convaincu de documenter mon tour du monde à pied sur les réseaux sociaux. L'une des conséquences, à la fois agréable et inattendue, est que plusieurs personnes me contactent sur Instagram pour m'offrir l'hospitalité. C'est également arrivé à Puyuhuapi, alors je me dirige vers la maison de Javier et Magdalena. Deux ans se sont écoulés depuis mon départ, mais cela me fait toujours un peu bizarre de frapper à la porte d'inconnus et de m'installer sur leur canapé pendant plusieurs jours. J'imagine que c'est pareil pour eux, mais malgré tout, l'accueil est chaleureux et nous devenons très vite amis. Je décide immédiatement de les tenter par leurs papilles et, le soir, je prends les fourneaux : des gnocchis maison selon la recette de grand-mère. S'il y a une chose que j'ai apprise lors de ce voyage, c'est qu'un Italien aux fourneaux est toujours une belle histoire à raconter. Apprenez des recettes maison et impliquez-vous : vous n'imaginez pas le nombre de portes qui s'ouvriront à vous et aux personnes que vous rencontrerez. Les enfants sont très gentils et, en quelques jours, nous brisons les barrières du formalisme. Il se trouve que, pendant que je suis avec eux, tombent les Fiestas Patrias, deux journées qui célèbrent l'indépendance nationale (18-19 septembre). Tout au long de la semaine, défilés, bals et banquets en tous genres ont lieu. Nous allons ensemble aux célébrations qui se déroulent dans le village, dans le spacieux gymnase de l'école – c'est moi qui ai été arrêtée, pas le village.

Le temps est venu de poursuivre notre route, comme toujours. Après Puyuhuapi et quelques villages encore plus petits, voici Coyhaique, la capitale régionale où se concentre la moitié de la population d'Aysen. Cependant, avant d'y arriver, je traverse un autre parc national, celui de Queulat. À l'intérieur se trouve le Ventisquero Colgante, une langue de glace suspendue dans les airs, issue du glacier du même nom. Il y a des années, il a atteint la lagune couleur menthe qui se trouve en dessous, mais en raison du réchauffement climatique de ces dernières années, il a reculé de plusieurs centaines de mètres. La veille de mon arrivée, une énorme masse de glace s'est détachée du Ventisquero, se brisant en mille morceaux. Connaître le triste sort de ce glacier et de tous les autres du monde leur confère une beauté dramatique et fragile. Combien de personnes pourront encore les visiter ? Et comment les verront-elles s'ils sont déjà mutilés, héros d'une guerre qu'ils ne peuvent ni mener ni gagner ?

C'est avec ces pensées que j'arrive à la capitale régionale une semaine plus tard – c'est le temps qu'il me faut pour parcourir 250 km. Coyhaique, en langue chonos, le peuple d'origine, signifie « entre les lacs ». Je vous laisse deviner la raison. Je n'y reste pas longtemps, quelques jours pour me reposer et faire quelques courses. Ce sera la dernière ville que je visiterai pendant les deux prochains mois : difficultés d'approvisionnement, pénurie de fruits et légumes frais et prix élevés. Je charge des kilos de quinoa, de fruits secs et de nourriture déshydratée. Grâce à Ezio, je peux porter jusqu'à 50 kg, équipement compris. Puis je repars, suant à chaque montée à cause de la charge que je dois porter.

Des vues à couper le souffle s'ouvrent sur les flancs de la Carretera Austral et, à chaque fois que j'atteins une ville, je suis accueilli à bras ouverts. Je croise quelques voyageurs à moto, très peu à vélo, l'été n'étant pas encore arrivé. Une paix immense emplit mes poumons à chaque respiration et, par moments, je me surprends à écouter le vent avec plus d'attention, le regard perdu dans le vide. Ce lieu résonne d'une musique qui joue avec le bruissement des branches et le chant des chucaos trapus. L'harmonie nous ramène à la dimension naturelle des choses : les montagnes immenses, le petit homme, la force impétueuse du fleuve qui arrose les bois.

Un jour, je fais un détour par la Laguna Leones, un petit bijou méconnu même de la plupart des habitants. J'y arrive après plusieurs heures de marche, après avoir campé dans une grande clairière herbeuse. L'absence de monde procure une vibration solennelle dans l'air. Derrière la lagune se trouve le légendaire champ de glace du Nord, une terre que personne n'a jamais réussi à traverser. Un seul village, situé à l'extrémité nord, abrite le garde forestier du glacier Exploradores, l'un des nombreux qui composent le champ de glace. L'Antarctique, en comparaison, paraît presque surpeuplé. Savoir que personne n'a jamais réussi l'exploit de le traverser en entier lui confère le charme d'un objectif invaincu, malgré la ténacité de l'homme et de la technologie. La nature est encore puissante et ici, on le ressent immédiatement.

Les beautés sont infinies et peuvent être appréciées même lors de rencontres avec des gens simples. À Cochrane, je suis hébergé par Raquela et chaque matin, nous nous retrouvons à siroter du maté chaud devant le poêle à bois, la cuisine et le chauffage de toutes les maisons de Patagonie. Le maté est un petit récipient dans lequel on boit une infusion au goût amer, le maté. On le remplit à moitié de maté et, après l'avoir incliné, on place la bombilla – une paille en métal – sous le maté pour qu'il ne bouge pas ; enfin, on verse de l'eau chaude. Cette opération, appelée cebar, est effectuée par celui qui prépare le maté, le remplissant d'eau de temps en temps, car le maté est petit et suffit à peine pour trois ou quatre gorgées. Chaque fois qu'il n'y a plus d'eau, le maté revient à lui, qui le verse et le passe à la personne suivante, jusqu'à ce que tout le monde ait bu. Une fois que tout le monde a bu, le tour recommence jusqu'à ce que l'eau soit terminée. Celui qui est satisfait et n'en veut plus dit merci ; et saute le tour.

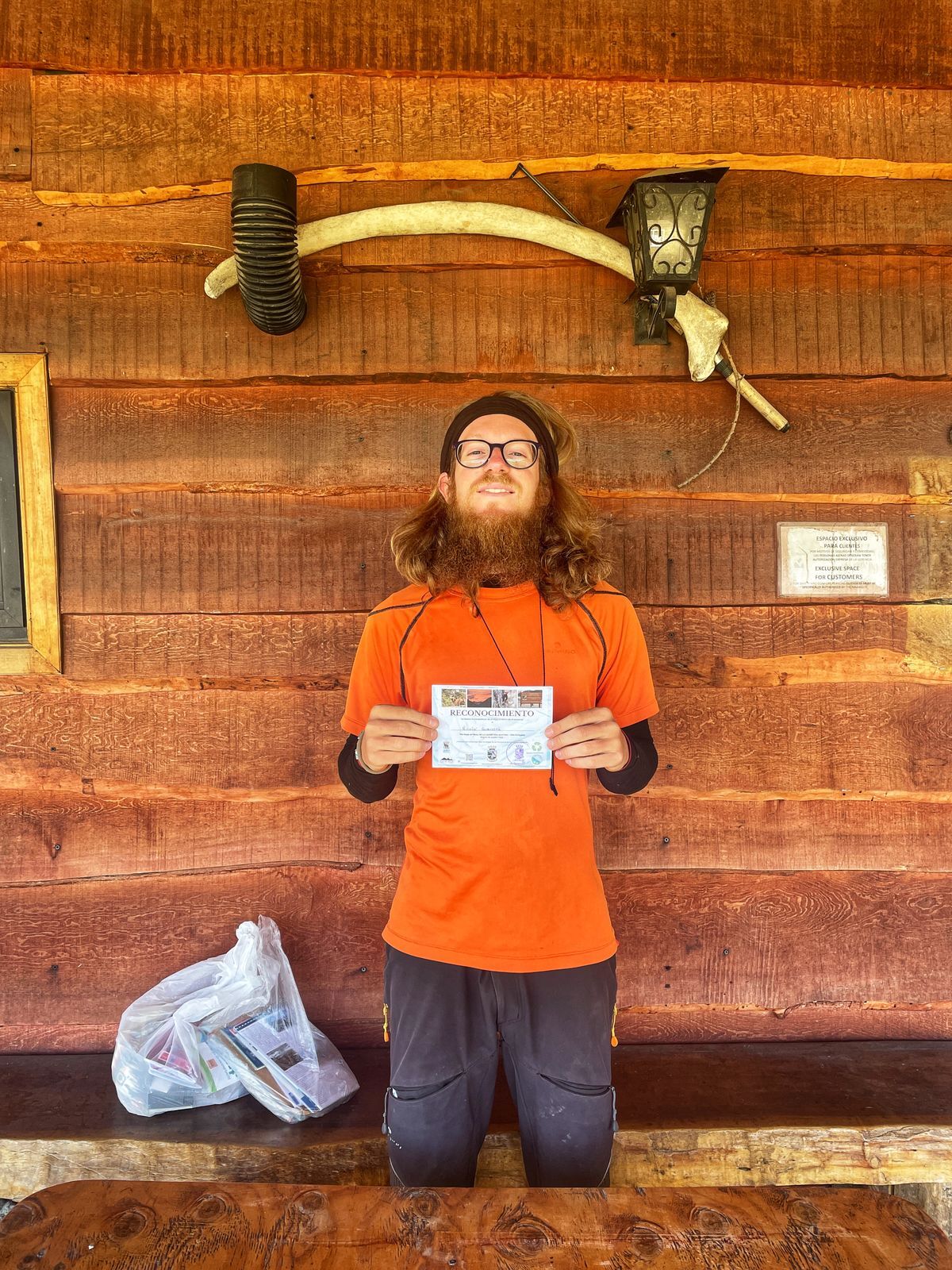

Villa O'Higgins

Les 220 derniers kilomètres commencent à Cochrane. À mi-chemin, un ferry vous emmène d'une rive à l'autre du fjord Mitchell, l'un des quatre que l'on croise le long de la Carretera Austral et pour lequel il faut embarquer. Octobre touche à sa fin et je m'apprête à arriver à Villa O'Higgins, le dernier village de la Route 7. C'est un village isolé, à plus de cent kilomètres du centre habité le plus proche. Il est entouré de hautes montagnes, frontière naturelle avec l'Argentine, et de longues lagunes aux couleurs spectaculaires. Pendant deux mois, la Patagonie m'a comblé de ses merveilles, mais une fois de plus, elle décide de me laisser sans voix. Villa O'Higgins est un joyau niché au cœur des Andes. Les miradors sur les collines du versant oriental laissent le regard errer sur ce paysage enchanteur jusqu'à ce qu'il traverse les eaux bleues du lac O'Higgins et vous fasse imaginer arriver de l'autre côté, en Argentine. Cette fois, je décide de séjourner dans une auberge, El Mosco, point de rencontre de ceux qui souhaitent traverser la frontière. Trois couples de cyclistes arrivent et repartent pendant mon séjour. Avec eux, nous retraçons en mémoire les points saillants de la plus belle route de Patagonie. Après les adieux, je sors sur la véranda en bois aux allures de Far West et m'assois sur le banc pour savourer les derniers instants du Chili. Martin, le garçon qui gère l'auberge avec Fili, ratisse le gravier du chemin d'accès. Le bruit métallique des pierres sur le fer se perd dans le grand jardin où deux tentes ont été installées quelques heures plus tôt. À gauche, on devine l'entrée de la vallée du glacier Mosco, tandis qu'à droite, plus loin, les montagnes s'étendent vers l'horizon, entre blanc et bleu. La Patagonie…