Il y a quelques semaines, l'ultrabiker romain Omar Di Felice, témoin de Ferrino, revenait de la dernière de ses incroyables aventures sur deux roues qui l'ont emmené à travers les étendues désolées du continent de glace.

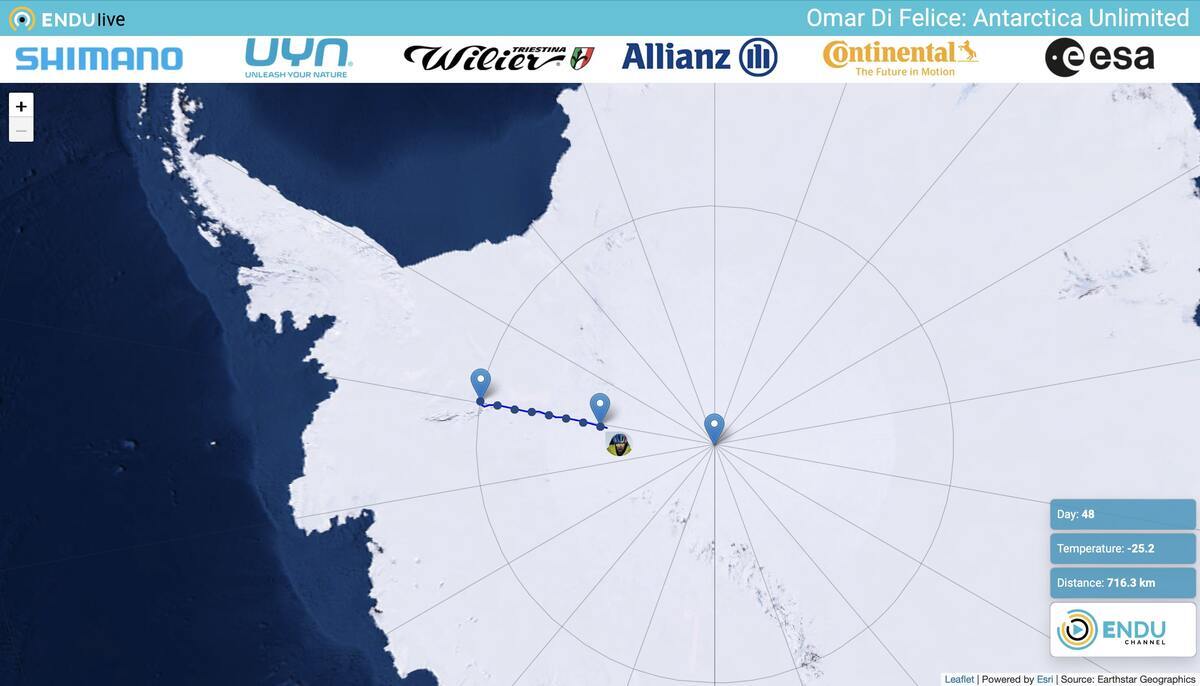

Pendant 50 jours et plus de 700 kilomètres, il a pédalé en toute solitude, luttant contre des températures extrêmes, des vents catabaliques terribles et des conditions de neige des plus dangereuses. Même si le pôle Sud, objectif final du voyage, restait finalement un point lointain sur la carte, ce fut certainement l'une des expériences les plus fortes et les plus passionnantes de sa carrière d'athlète.

C'est ce qu'il nous dit lui-même.

Omar, tu es parti en Antarctique pour atteindre le pôle Sud à vélo, mais cela n'a pas eu lieu. Ce but manqué classe-t-il l'aventure dans la catégorie des « échecs », ou as-tu pu en tirer quelque chose de positif ?

Des aventures aussi longues et extrêmes ne peuvent être jugées à l'aune d'un seul critère. Atteindre le pôle Sud à vélo n'est pas une course, et en réalité, ce n'est même pas un objectif clairement défini a priori. Il s'agit de traverser la plus grande calotte glaciaire de la planète, une épreuve que personne n'a jamais accomplie entièrement à vélo sans skis et pour laquelle il n'existe aucune expérience comparable. Dès le départ, c'était pour moi une grande inconnue, et il serait réducteur de la qualifier de victoire ou de défaite uniquement sur la base de l'atteinte du pôle. Mon objectif principal était de faire le maximum compte tenu des conditions rencontrées ; avoir passé les 50 jours prévus par les autorisations qui m'avaient été accordées à pédaler et avoir résisté, vécu et survécu dans ces conditions à vélo est déjà, pour moi, la définition même d'une réussite personnelle.

Dans vos récits d'expédition, vous avez expliqué avoir rapidement compris que vous ne pourriez pas atteindre le pôle. Malgré cela, vous avez persévéré sans vous décourager. Qu'est-ce qui vous a motivé à poursuivre ? Quel objectif a remplacé celui que vous aviez initialement en tête ?

Le changement de perspective qui m'a permis de ne pas abandonner a été de remplacer dans ma tête le calendrier idéal pour atteindre le pôle par un programme défini au jour le jour, en fonction des conditions auxquelles je me trouvais confronté. Devoir pédaler avec un vélo tracté par une luge de près de 90 kilos, c'est accepter de se déplacer en fonction des conditions d'enneigement. Il y a eu des jours où je pouvais parcourir 30 ou 35 kilomètres, et d'autres où la neige et le vent ne me permettaient pas de dépasser 700 mètres par heure. La plus grande leçon de cette expérience a sans doute été celle liée au sens des limites : il existe une limite imposée par la nature, en lien avec nos limites personnelles et celles de notre équipement technologique. De la conjonction de ces trois facteurs est né ce chiffre final : 716, soit le nombre total de kilomètres parcourus, ce qui, pour ma part, me rend totalement satisfait de ce que j'ai accompli.

À quel point est-il difficile pour quelqu’un qui a l’habitude de ne jamais abandonner d’accepter le fait que le moment est venu de dire « stop ! » et de revenir en arrière ?

Si j'avais raisonné de manière « traditionnelle » pendant la traversée, j'aurais probablement abandonné bien plus tôt, je serais devenu dépressif et j'aurais qualifié cette aventure de défaite, d'échec. En réalité, lorsqu'on évolue dans ces conditions, on en tire le meilleur parti, on apprend ce que le territoire nous offre et on accepte d'en faire le maximum. Si je retournais en Antarctique l'année prochaine, je pourrais peut-être parcourir quelques kilomètres de plus, atteindre le pôle Sud, ou même parcourir une distance plus courte que celle que j'ai parcourue cette fois-ci. Mais ces résultats ne dépendraient pas uniquement de moi. Comme je l'ai déjà dit, j'ai trouvé la limite et je me suis donné à 100 % pour m'en approcher au maximum. Le reste est laissé à la puissance étonnante de la nature antarctique, sur laquelle on n'a aucun contrôle.

Vous avez déclaré à plusieurs reprises que l'Antarctique s'était révélé être un lieu totalement différent de tout ce que vous aviez connu jusqu'à présent, même comparé à l'environnement arctique que vous aviez déjà rencontré lors de votre aventure entre le Canada, l'Alaska et l'Europe du Nord. Qu'est-ce qui rend cet endroit si extrême et si particulier ?

L'Antarctique est un endroit étranger au reste de la planète. Je suis allé dans le nord du Canada et en Alaska. Je suis allé au Groenland, dans des régions reculées où, sur 100 ou 150 kilomètres, il n'y a même pas l'ombre d'un animal. Pourtant, rien n'est comparable à l'Antarctique, pas tant pour les conditions météorologiques que pour les conditions de vie et l'isolement. Là-bas, on est complètement seul pendant des centaines de kilomètres et, s'il vous arrivait quelque chose, on ne serait pas sûr d'être rétabli en quelques heures. Cette idée est ancrée dans votre esprit dès le premier pas et rend tout différent. Quoi que vous fassiez, vous savez pertinemment que cela pourrait être fatal. Même le plus banal accident peut avoir des conséquences catastrophiques. Lors d'une expédition, par exemple, j'ai été en contact par téléphone satellite avec un garçon qui tentait la traversée à skis. À un moment donné, il a commencé à se sentir mal : il ne pouvait plus uriner. C'était un problème très simple de calculs rénaux, un problème qui, en temps normal, se résout en quelques jours à l'hôpital. Mais le sortir de là et l'emmener au camp de base puis dans un hôpital au Chili était vraiment un exploit extrême !

Vous avez passé des dizaines de jours seul dans de vastes paysages, sur un continent presque inhabité. Que se passe-t-il lorsqu'on ressent une solitude aussi immense, difficile à concevoir ?

Vivre dans ces conditions change notre perspective. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que je ne peux pas considérer cette expérience comme une défaite ou une victoire. Dans un environnement aussi vaste et dominant par rapport à nos possibilités, on comprend vraiment à quel point la nature est plus grande que nous et combien il est important de revoir nos possibilités. C'est une expérience qui nous apprend à respecter la nature et à nous respecter nous-mêmes. Après tout, au quotidien, nous passons peu de temps seuls avec nous-mêmes ; nous prenons rarement le temps de réfléchir, sans aucun conditionnement extérieur. Passer 50 jours en Antarctique, complètement seul et à ne parler qu'à soi-même, donne à cette comparaison intime et vitale toute sa force.

Vous avez dit que l'Antarctique était pour vous un chapitre clos et que vous y aviez expérimenté des limites à ne pas dépasser. C'est une déclaration très intéressante, d'autant plus qu'elle émane d'une ultra-athlète, c'est-à-dire de quelqu'un qui a fait de l'exploration et du dépassement de soi sa raison de vivre. Cependant, cette considération ne concerne peut-être pas uniquement votre philosophie sportive, mais a une signification plus large et plus profonde. Souhaitez-vous nous en parler ?

Nous avons tous grandi avec cette rhétorique de l'ultra, qui signifie dépasser toutes les limites, à tout prix. Et c'est cela, à mon avis, qui est déplacé. Il est juste d'explorer ses limites, de se lever de son canapé et de faire un pas de plus que ce que l'on pense être capable de faire. C'est certainement ce qui me motive et me motive chaque jour, c'est ma recherche constante : toujours essayer de comprendre quelles sont mes limites et de toujours les repousser un peu plus loin. Cependant, ce faisant, il ne faut pas vivre ce dépassement comme une obsession. La limite ne doit pas être dépassée à tout prix et, surtout, elle existe ! Dire « si tu veux, tu peux », toujours et à tout prix, est une idée perverse. En Antarctique, l'endroit le plus reculé et le plus extrême où l'on puisse envisager une aventure cycliste, je savais que je trouverais une limite quelque part et j'ai appris à l'accepter, rentrant chez moi satisfait d'avoir donné tout ce que je pouvais, respectant la limite elle-même et ma vie.

Lors de cette expédition, vous avez probablement eu l'occasion, encore plus que lors des précédentes, de tester le matériel technique Ferrino. Quel équipement aviez-vous avec vous et comment s'est-il comporté lors d'une utilisation aussi extrême et prolongée ?

Pour être honnête, lors de la préparation de l'expédition, nous n'avons pas trop travaillé sur la personnalisation de l'équipement, essayant de développer quelque chose de spécial, conçu spécifiquement pour l'expédition. Je me suis appuyé sur les produits techniques du catalogue Ferrino, déjà largement testés pour une utilisation en conditions extrêmes en extérieur. J'avais avec moi la tente Blizzad, fidèle compagnon de nombreuses expéditions, à laquelle nous avons seulement apporté quelques modifications mineures pour faciliter son montage et son démontage malgré les vents violents de l'Antarctique. J'ai également utilisé le sac de couchage Revolution 1200, le meilleur de la gamme en termes d'isolation thermique, et une gamme de matelas gonflables et non gonflables. Ce qui a fait la différence pour moi, confirmant la réputation de Ferrino au fil des ans, c'est sa fiabilité absolue. Quand on doit passer 50 jours seul en Antarctique, il faut avoir la tranquillité d'esprit de savoir que la tente ne se déchirera pas, que l'arceau ne cassera pas, que le matelas ne vous laissera pas littéralement par terre… Là encore, je dois féliciter Ferrino : du premier au dernier jour, son équipement m'a permis de faire ce que je faisais en toute sécurité, sans jamais me mettre à découvert. De fait, tout le matériel est rentré intact et sans aucun dommage.

Envie de rencontrer Omar et de lui poser quelques questions en personne ? Rendez-vous au Ferrino Store Torino (Corso Matteotti 2L, Turin) pour le rencontrer, le mardi 13 février à 18 h.

Tous les détails des coulisses d'Antarctica Unlimited, l'expédition de 700 km, deux mois en selle, à -30 degrés et avec une tente comme seul point d'appui.

Entrée libre.